龙门实验室助力!“洛阳创新”电动农业机器人下线

晨曦初露,青海省德令哈市乡村,万亩枸杞田一望无际。

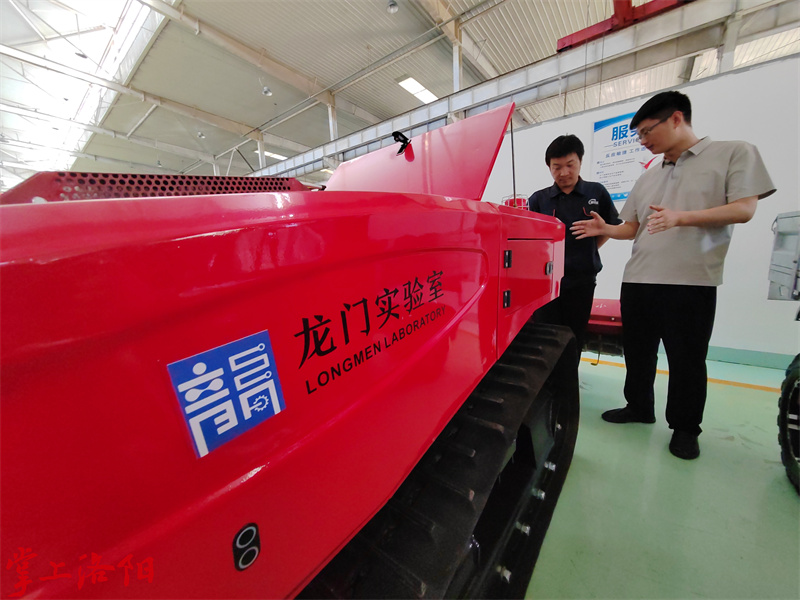

农机手指尖轻点,自动规划路线在屏幕上延展。洛阳优特威车业有限公司新研发的一台红色电动农业机器人悄然启动,自主驶入田垄。没有驾驶舱,也不见半点浓烟与轰鸣声,旋耕刀盘下沉,翻起的泥土如黄色绸缎般层层舒展。

这样的一幕,眼下正在大江南北上演。

着眼于在新一轮区域竞争中赢得战略主动,日前召开的洛阳市委十二届八次全会提出,坚持以科技创新引领产业升级,大力发展风口产业。

这台农业机器人不仅实现了旋耕、中耕、植保、除草等“一机多用”,还具备零油耗、无人驾驶、24小时作业、自主规划路线等功能,性能“碾压”传统农机。该产品已经累计交付50余台,技术水平和产业化进度行业领先,堪称“出手即颠覆”。企业总工程师陈绍珍兴奋地说:“这是目前市场上少数实现产业化的同类产品,让农机手从此告别风吹日晒,动动手指就能把活干!”

作为一家成立不到10年的科技型中小企业,洛阳优特威公司何以能在农机前沿领域“吃螃蟹”?“我们‘借外力、引外脑’,是龙门实验室帮我们跃过技术难关。”陈绍珍一语中的。

眼下,无人化、电动化、智能化,被业界公认为农机升级的“风口”。然而,创新方向虽明确,无人电动农机图纸上多、农田里少,多数处在研发后期,面临一项项产业化“梗阻”。洛阳优特威公司也曾面临此困境。

“小功率产品虽有成本优势,但难以满足大型农场的效率要求”“缺乏流水化生产线,规模化生产品控难以保证”“传动轴性能不稳定”……陈绍珍坦言,近年来,面对通向产业化的一个个技术“瓶颈”,产品市场化进展缓慢,也曾让他辗转难眠。

龙门实验室的加盟,让事情有了转机。龙门实验室首席技术专家杨为民介绍,去年,龙门实验室与企业联合成立智能线控研发平台,按照“项目共研、团队共引、难题共解、成果共享”的合作思路,设立“丘陵山地型履带式电动农业机器人开发及产业化项目”等联合研发项目,推动创新链与产业链深度融合,支持企业破解关键技术难题。

“企业‘痛点’,就是我们研发的起点。这样的牵手合作,我们求之不得。”回忆起合作的初衷,龙门实验室农业装备产业研究院研究员王健感慨地说。他具有研究生学历,又有在国家农机装备创新中心的工作经历,带领研发团队驻厂研发,为企业提供了高端技术“外援”,技术攻关按下“加速键”。

针对小功率瓶颈,突破多机协同技术,让农机手花小钱办大事;针对量产难题,引入智能生产管理系统,实现标准化、流水化作业;针对传动轴性能不稳定的难题,通过工况模拟排除设计缺陷……一年多来,龙门实验室牵手企业,在深入分析应用场景和使用工况基础上,对农业机器人工程设计、感知决策系统、产线设计等进行一次次价值分析和深度优化,推动两款“遥控+无人驾驶”农业机器人从实验室走向生产线。

底盘上线、液压系统组装、整机测试……眼下,走进企业位于洛龙区的新厂区,一台台崭新的农机机器人正接连下线。随着新建的标准化产线成功打通,农业机器人年产能已达500台,标志着产品正式进入量产!

创新“鱼跃龙门”,发展海阔天空。

“有了龙门实验室这样的‘大后方’,我们新产品研发更有底气!”看着流动的产线,陈绍珍信心满怀,“看吧,中国希望的田野上,将有更多我们的农业机器人大展身手!”

来源:洛报融媒·掌上洛阳客户端记者 张锐鑫 通讯员 杨鸿雁 文/图